Die Stationsgottesdienste der Fastenzeit – Eine alte römische Tradition lebt weiter

Mit dem Beginn der Fastenzeit erneuert sich in Rom eine der ältesten liturgischen Traditionen: die stationes quaresimali, die Stationsgottesdienste. Jeden Tag versammeln sich Gläubige in einer anderen Kirche, um das Andenken der Märtyrer zu ehren und gemeinsam in Gebet und Buße den Weg der Umkehr zu beschreiten. Die Kirchen, in denen die Reliquien der Märtyrer aufbewahrt werden, werden so zu lebendigen Erinnerungsorten des Glaubens, an denen die Eucharistie gefeiert wird – eingeleitet von einer feierlichen Prozession mit dem Gesang der Allerheiligenlitanei.

Diese besondere Form der Liturgie verbindet Vergangenheit und Gegenwart: Sie erinnert an die frühen Christen, die durch ihr Blut Zeugnis für Christus ablegten, und ruft jeden Gläubigen dazu auf, sein eigenes Leben neu am Evangelium auszurichten.

Ursprung und Bedeutung der Stationsgottesdienste

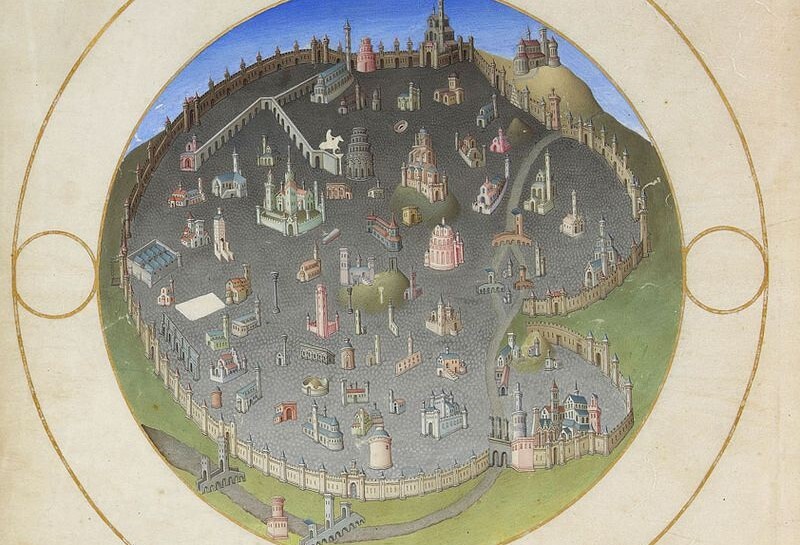

Die Tradition der Stationsgottesdienste reicht bis ins 5. Jahrhundert zurück und wird in den Schriften einiger Kirchenväter sowie im Hirten des Hermas erwähnt. Ursprünglich versammelte sich die christliche Gemeinschaft in den sogenannten tituli, den ältesten römischen Pfarreien und Heiligtümern, in denen die Märtyrer begraben waren.

Die erste gesicherte historische Erwähnung findet sich im Liber Pontificalis, wo berichtet wird, dass Papst Hilarius (461–468) der Kirche von Rom eine Reihe von liturgischen Gefäßen für diese Gottesdienste stiftete. Die Praxis der stationes breitete sich später über Rom hinaus in ganz Europa und Nordafrika aus. Selbst in liturgischen Kalendern außerhalb Roms wurden die römischen Stationskirchen erwähnt – als Zeichen der geistlichen Verbundenheit mit der römischen Kirche und ihrem Bischof, dem Papst.

Eine entscheidende Neustrukturierung der Stationsgottesdienste erfolgte durch Papst Gregor den Großen (590–604). Der Papst begab sich damals zunächst zu einer Kirche in der Nähe der jeweiligen Stationskirche, wo die sogenannte Kollekte, ein Eröffnungsgebet, gesprochen wurde. Anschließend formierte sich eine Prozession, die unter dem Gesang der Allerheiligenlitanei zur eigentlichen Stationskirche zog, um dort eine Nachtwache zu halten – eine Praxis, die später durch die eucharistische Feier ersetzt wurde.

Der Niedergang und die Wiederbelebung der Tradition

Mit dem Avignonesischen Exil (1309–1377) erlitt die römische Liturgie einen tiefen Einschnitt, der auch die Stationsgottesdienste betraf. Diese liturgische Praxis verlor zunehmend an Bedeutung, da die Päpste nicht mehr in Rom residierten und somit auch nicht mehr persönlich an den Prozessionen teilnahmen. Die Tradition überlebte zwar in wechselnder Intensität, doch mit den politischen Umbrüchen des 19. Jahrhunderts – insbesondere mit der Einigung Italiens und der Einnahme Roms 1870 – kamen die Stationsgottesdienste endgültig zum Erliegen. Erst im frühen 20. Jahrhundert kam es zu einer Wiederbelebung der stationes romane, maßgeblich initiiert von Monsignore Carlo Respighi, der von 1931 bis 1947 die Rückkehr dieser Tradition förderte. Seitdem nimmt auch der Papst wieder an der ersten statio teil, die traditionell in der Basilika Santa Sabina auf dem Aventin gefeiert wird.

Santa Sabina – Der Auftakt der Fastenzeit

Die Wahl von Santa Sabina als erste Stationskirche der Fastenzeit könnte mit einem älteren Brauch zusammenhängen: Ursprünglich begann die Prozession bei Santa Anastasia in der Nähe des Circus Maximus. Der anschließende Aufstieg auf den Aventin symbolisierte den geistlichen Weg der Reinigung und der inneren Umkehr – eine Metapher für den Fastenweg, der mit Aschermittwoch beginnt.

Santa Sabina war jedoch nicht immer die erste statio, da die Fastenzeit in der frühen Kirche zunächst am Sonntag begann. In dieser Zeit wurde der Beginn der Fastenzeit stets in einer der großen Basiliken begangen.

Die Bedeutung der Stationsliturgie heute

Heute erlebt die alte römische Tradition eine neue Blüte. Während der gesamten Fastenzeit versammeln sich Gläubige jeden Tag in einer anderen Kirche, um die Heilige Messe zu feiern und sich durch Gebet, Buße und Werke der Barmherzigkeit auf das Osterfest vorzubereiten.

Die Stationsgottesdienste stehen für eine lebendige Kirche, die sich bewusst mit ihrer eigenen Geschichte verbindet und ihre spirituellen Wurzeln neu entdeckt. Die Erinnerung an die Märtyrer, die in diesen Kirchen verehrt werden, bleibt dabei nicht nur eine historische Reminiszenz, sondern wird zu einer Ermutigung für jeden Einzelnen, den eigenen Glauben mit Überzeugung und Hingabe zu leben.

Mit der Fastenzeit beginnt in Rom also nicht nur ein liturgischer Zyklus – es ist eine Rückkehr zu einer jahrhundertealten Tradition, die den Blick auf das Wesentliche lenkt: die Umkehr des Herzens und die Erneuerung des Glaubens.