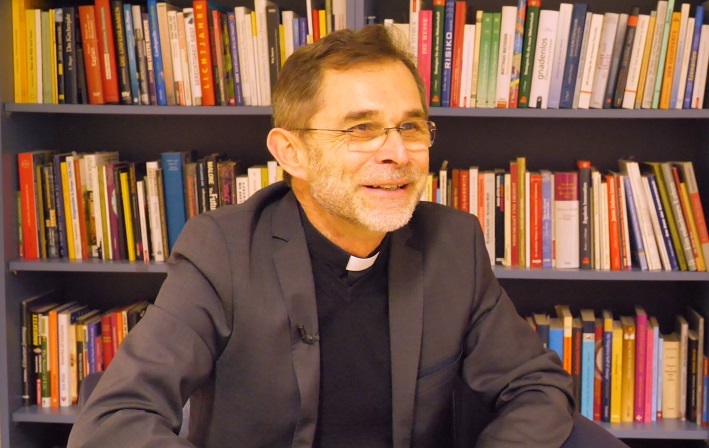

Interview mit Josef Grünwidl, Bischofsvikar Vikariat Süd

Josef Grünwidl ist der neue Bischofsvikar für das Vikariat unter dem Wienerwald. Im Interview spricht er über seine Berufungsgeschichte, sein Leben als Pfarrer und seine Pläne als Bischofsvikar.

Zu Ihrer Berufungsgeschichte: mit wieviel Jahren hatten Sie zum ersten Mal den Wunsch Priester zu werden?

Ich komme aus einer Bauernfamilie im Weinviertel und bin kirchlich von klein auf sozialisiert. Bei uns hat der sonntägliche Kirchgang einfach dazugehört. Ab der Erstkommunion war ich Ministrant. Mein Heimatpfarrer, ein Benediktinerpater aus dem Stift Melk, hat mich als Kind sehr fasziniert. Der kindliche Wunsch Priester zu werden ist bei mir sehr bald nach der Erstkommunion aufgetaucht. Es hat dann aber ziemlich lange gedauert bis ich mich endgültig entschieden habe. Nach der Matura haben einige aus meiner Klasse mit dem Theologiestudium begonnen, und ich bin auch ins Wiener Priesterseminar eingetreten. Nebenbei habe ich Musik studiert. Einige Jahre war das für mich eine große Frage: Was wird mein berufliches Standbein: Musik oder Theologie? Es hat sich dann aber im Laufe der Ausbildung, vor allem durch ein Auslandsstudienjahr in Würzburg, in dem ich in eine Pfarre hineinschnuppern konnte, herauskristallisiert: Musik ist mein Hobby, Priester werden meine Berufung.

Sie sind seit wenigen Tagen Bischofsvikar für das Vikariat Süd, man kann also noch nicht von „Arbeitsalltag“ sprechen. Trotzdem die Frage: Wie möchten Sie konkret vorgehen? Werden Sie viel in Ihrem Vikariat unterwegs sein?

Für mich ergibt sich durch die neue Aufgabe die Situation, dass ich bis zum Sommer „nebenbei“ noch Pfarrer in Perchtoldsdorf und in Gießhübl sein werde. Das bringt natürlich große Herausforderungen für alle Seiten: für das Vikariat Süd, das sich einen neuen Bischofsvikar erwartet, der voll in die neue Aufgabe einsteigt und ganz zur Verfügung steht; für meine Pfarrgemeinden, die sich weiterhin wünschen, dass der Pfarrer da ist, so wie sie es gewohnt waren. Nicht zuletzt bin ich persönlich in dieser Doppelfunktion sehr gefordert. Ich bitte daher in den kommenden Monaten um etwas Geduld und Nachsicht. Ab Herbst werde ich als Bischofsvikar voll und ganz einsatzbereit sein. Ab September möchte ich an Sonntagen im Vikariat Aushilfen übernehmen, um mit möglichst vielen Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und die Pfarrgemeinden kennenzulernen.

„Mach den Raum deines Zeltes weit, spann deine Zelttücher aus, ohne zu sparen! Mach deine Zeltseile lang und deine Zeltpflöcke fest!“ (Jes 54,2) heißt es in Ihrer Lieblingsbibelstelle. Sie sagen: „Das Zelt der Kirche soll weit und einladend offen sein.“ Wie möchten Sie das konkret in Ihrem Vikariat erreichen?

Ich erlebe Pfarrgemeinden oft abgeschlossen und nach innen orientiert. Der Blick nach außen, auf Andere zugehen und offen sein für Neues, ist in vielen Pfarren noch sehr ausbaufähig. Ich denke das wird für die Zukunft, nicht nur im Vikariat Süd, sondern überhaupt für die Zukunft der Kirche, ein ganz wesentlicher Schritt und eine wichtige Aufgabe sein. Dass wir uns nicht mit uns selber beschäftigen, uns nicht selber genügen in unseren Gruppen und pfarrlichen Kreisen, sondern dass wir uns vielmehr nach außen wenden und fragen: Wo warten Menschen auf uns? Welche Aufgaben haben wir als Kirche, als Pfarrgemeinde vor Ort? Was ist unser Auftrag? Das Bild vom Zelt drückt für mich auch aus: flexibel sein, auf dem Weg bleiben.

Sie haben bisher sowohl in einzelnen Pfarren gewirkt als auch Leitungsfunktionen in kirchlichen Gremien wie dem Priesterrat, als Dechant oder als Sekretär von Erzbischof Christoph Schönborn übernommen. Wie stehen Sie zum Reformprozess der Schaffung neuer Räume, also „Pfarre mit Teilgemeinden“, „Pfarrverband“, „Seelsorgeraum“?

Mir ist es wichtig, dass wir von einem „Entwicklungsprozess“ reden und nicht von einer „Strukturreform“. Die Strukturen sind für mich ein absolutes Stellvertreterthema. Es ist traurig, dass wir oft bei Strukturfragen hängenbleiben oder als kirchliche „Gewohnheitstiere“ jede Veränderung als Verschlechterung sehen. Die großen Veränderungen in unserer Gesellschaft gehen an der Kirche nicht spurlos vorbei. Wir können nicht einfach so weitertun, als wäre nichts gewesen. Eine wesentliche Frage lautet für mich: Was will Gott heute von seiner Kirche? Die Art und Weise wie wir jetzt als Kirche leben – ist das schon die optimale Form für das Kommen des Reiches Gottes? Entspricht das dem Evangelium? Wo braucht es Umkehr und neue Wege? Wenn wir uns diese Fragen stellen, ergeben sich Konsequenzen für das kirchliche Leben bis hinein in die Strukturen.

Pater Petrus Hübner war es so wichtig, dass man lernt über seine Gottesbeziehung zu sprechen. Ist das für Sie auch wichtig und haben Sie Ansätze wie man hier weiterkommen kann?

Ich habe den Eindruck, dass man in unserer Zeit über alles reden kann, dass jedoch das Gespräch über den eigenen Glauben für viele immer noch ein Tabuthema ist. Ich halte es für wichtig, dass wir Auskunft geben können: Wo finde ich im Glauben Sicherheit und Geborgenheit? Was glaube ich und wo habe ich meine Fragezeichen und Schwierigkeiten? Für mich hängt das sehr mit dem Begriff „Jüngerschaft“ zusammen. Dass ich Zeugnis ablegen kann für meinen Glauben, dazu stehe und weiß, warum ich Christ bin. Wir versuchen in der Erzdiözese Wien ja seit Jahrzehnten das Bibelteilen einzuüben. In manchen Pfarren funktioniert das schon sehr gut, dass man nicht nur zusammenkommt, um Probleme zu besprechen oder Termine zu vereinbaren, sondern ausgehend vom Wort Gottes auch über den eigenen Glauben zu reden. Da bin ich ganz bei meinem Vorgänger Pater Petrus Hübner: das ist wichtig und das sollten wir alle lernen.

Kardinal Christoph Schönborn hat die Devise „Mission first“ ausgegeben. Was hat das für Sie als Pfarrer und in Ihrer Pfarre bedeutet?

Der Begriff „Mission“ war lange Zeit ein Unwort in unserer Kirche. Das hat nach „Zwangsbeglückung“ oder „Ich weiß, was für dich gut ist und erzähle dir das jetzt“ geklungen. In meiner Pfarre haben wir in der Zeit von Corona und den „Lockdowns“ versucht, Neues zu probieren und Menschen zu erreichen, die am Rand stehen. Wenn ich den Begriff Mission höre, denke ich aber nicht an „Ungläubige“ draußen, sondern zuerst an mich und an uns, die Trägerinnen und Träger des kirchlichen und pfarrlichen Lebens. Bei uns fängt Mission an, wir sollen umdenken, uns neu auf den Weg machen und uns zu den Menschen senden lassen. Mission heißt ja Sendung.

Sie haben an der Musikuniversität Orgel studiert. Kommen Sie noch manchmal dazu, sich an die Orgel zu setzen? Wer ist Ihr Lieblingskomponist?

Also zum Orgelspielen komme ich zurzeit kaum. Wir haben in der Pfarre Perchtoldsdorf wunderbare Instrumente und einige ausgezeichnete Organistinnen und Organisten. Es besteht also überhaupt keine Notwendigkeit, dass sich der Pfarrer an die Orgel setzt (lacht). Was ich aber gelegentlich mache: am Abend in meiner Wohnung den Tag am Klavier ausklingen lassen.

Mein absoluter Lieblingskomponist ist - ich denke, da bin ich als Organist nicht allein - Johann Sebastian Bach mit seinem gewaltigen Orgelwerk, das unerschöpflich ist und wo ich immer wieder Neues entdecke. Bachs Musik ist klingender Glaube, in Bachs Noten steckt viel Theologie.

Ihr Lieblingsheiliger ist der Heilige Josef? Warum?

Der heilige Josef ist mein Namenspatron und ich finde ihn spannend schon alleine von der Bedeutung dieses alten, biblischen Namens („Gott wird vermehren“/“Gott wird hinzufügen“). Für mich bedeutet „Josef“: Ich versuche mein Bestes zu geben und vertraue darauf, dass Gott etwas hinzufügt, dass er seinen Segen dazu gibt und etwas Gutes und Großes daraus machen kann.

Josef ist aber noch in einer zweiten Hinsicht für mich ein wichtiger Heiliger. Ich sehe in ihm den Heiligen des Alltags. Von Josef ist kein einziges Wort in der Bibel überliefert. Stillschweigend tut er, was Gott ihm sagt, ohne Kommentar, ohne zu murren. Tag für Tag arbeitet er als Zimmermann und sorgt für Maria und Jesus. Das alltägliche Arbeiten sinnvoll und sinnstiftend erleben, treu und verlässlich seine Arbeit tun und im Alltag Gottes Willen erfüllen, ist für mich eine Herausforderung. Mich begleitet seit vielen Jahren auch ein Wort von Rilke: „Wenn dein Alltag dir arm erscheint, klage ihn nicht an - klage dich an, weil du nicht stark genug bist, seine Reichtümer zu rufen, denn für den Schaffenden gibt es keine Armut.“ Ich hoffe und bitte Gott, dass ich durch meinen Dienst in der Kirche auch zu diesen Schaffenden gehöre.

Josef Grünwidl im Videointerview:

Am 12. Februar 2023 bringt radio klassik Stephansdom in der Reihe Lebenswege ein Gespräch mit Josef Grünwidl: https://radioklassik.at/programm/sendeformate/thema/josef-gruenwidl/