1995 - Das Schicksalsjahr

Gegen Ende des Monats März des Jahres 1995 wurde die österreichische Öffentlichkeit durch eine Enthüllung in Aufruhr versetzt: Am 27. März veröffentlichte das Nachrichtenmagazin "PROFIL" schwerwiegende Anschuldigungen gegen den damaligen Wiener Erzbischof Hans Hermann Groër.

Dem Blatt zufolge soll der Geistliche einen ehemaligen Schüler des Knabenseminars Hollabrunn über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten sexuell missbraucht haben. Die Veröffentlichung dieser Anschuldigungen führte zu einer signifikanten Bestürzung in der österreichischen Gesellschaft und stellte die Integrität des betreffenden Kardinals sowie die moralische Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche insgesamt in Frage.

Die Hierarchie reagierte prompt, jedoch nicht mit einer klaren Untersuchung oder Entschuldigung, sondern zunächst mit Abwehrmechanismen. Unterstützer des Kardinals äußerten Zweifel an den Vorwürfen und sprachen von einer gezielten Kampagne gegen die Kirche.

Die Wiener Weihbischöfe Helmut Krätzl und Christoph Schönborn stellen klar: Es muss verhindert werden, dass Menschen zu "Freiwild" werden. Dafür ist die Entwicklung eines gesellschaftlichen Klimas zu stoppen. Der Apostolische Nuntius Donato Squicciarini hingegen ermahnt die Medien, respektvoll mit dem Amt und der Würde des Kardinals umzugehen und betont, dass die Kirche ihre Reihen schließt und die Unschuldsvermutung gilt.

Dennoch geht die Kritik weitert. Theologen wie Paul M. Zulehner und Hans Rotter fordern eine transparente Klärung der Vorwürfe und betonen, dass das Vertrauen der Gläubigen nur durch Offenheit zurückgewonnen werden kann. Zulehner spricht von einer "öffentlichen Folter", die Groër erleidet, doch gleichzeitig betont er, dass die Kirche Maßnahmen gegen Missbrauch ergreifen muss. Die Debatte gewinnt an Umfang, und das Schweigen Groërs trägt zur Verstärkung der Spannungen bei.

Das Schweigen des Kardinals

Hans Hermann Groër gibt keine Stellungnahme zu den erhobenen Vorwürfen ab, was von seinen Unterstützern als ein Zeichen von Würde und Stärke gewertet wird, da er sich ihrer Auffassung nach nicht auf eine "Mediengerichtsbarkeit" einlasse. Für viele Menschen, auch innerhalb der Kirche, stellt sein Schweigen jedoch zunehmend eine Belastung dar. Die Frage, ob er die Anschuldigungen leugne oder einer dunklen Wahrheit entfliehen wolle, bleibt ungeklärt. Die Öffentlichkeit fordert Antworten, doch die Kirche liefert sie nicht. Das Schweigen von Hans Hermann Groër polarisiert die Gemüter: Einerseits wird er von einigen weiterhin verteidigt und die Unschuldsvermutung betont, andererseits wächst jedoch der Druck von außen. Journalisten, Gläubige und Kritiker werfen der Kirche vor, Verantwortung und Transparenz zu verweigern.

Ein Hoffnungsschimmer

Inmitten der Eskalation entscheidet der Vatikan relativ schnell: Am 13. April 1995 ernennt Papst Johannes Paul II. Weihbischof Christoph Schönborn zum Erzbischof-Koadjutor von Wien. Mit diesem Schritt setzt der Papst ein Zeichen: Schönborn wird als Nachfolger von Kardinal Groër aufgebaut und übernimmt bereits weitgehend die Amtsgeschäfte des angeschlagenen Kardinals. Der Vatikan betont zwar offiziell, dass die Entscheidung nichts mit den Vorwürfen zu tun habe, aber es ist klar, dass die Krise den Prozess beschleunigt hat. Die Öffentlichkeit reagiert zwiespältig: Viele sehen in Schönborn einen Hoffnungsträger, andere äußern Skepsis. Doch Schönborn nimmt die Herausforderung an.

Eine Vision für die Kirche

Am 15. Mai 1995 tritt Christoph Schönborn erstmals als Erzbischof-Koadjutor vor die Presse und präsentiert seine Vision für die Kirche. Er skizziert diese mit ruhigen, aber eindringlichen Worten und zitiert dabei den Theologen Karl Rahner: "Alles kirchliche Bemühen ist umsonst, wenn nicht Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen." Er betont, dass die Kirche sich auf ihre Mitte besinnen muss – auf das, was sie seit 2000 Jahren trägt. Diskussionen über Zölibat, Kirchenstrukturen oder Machtfragen sind wichtig, doch sie dürfen nicht die zentrale Botschaft des Glaubens überdecken. Besonders eindringlich spricht Schönborn über die Verantwortung der Kirche gegenüber Missbrauchsopfern. Die Kirche muss sich ihrer Vergangenheit stellen. Er fordert die Überprüfung und Optimierung der bestehenden Anlaufstellen für Betroffene. Zudem betont er, dass die Kirche eine Gemeinschaft der Heilung werden muss – für Opfer, aber auch für jene, die den Glauben verloren haben. Seine Worte treffen den Nerv und wecken Hoffnung, dass die Kirche aus der Krise lernen kann.

Der Papst nimmt am 14. September 1995 das Rücktrittsgesuch Groërs an. Damit übernimmt Christoph Schönborn offiziell die Leitung der Erzdiözese Wien und setzt unmittelbar Zeichen des Wandels, indem er Frauen in leitende Positionen beruft und Helmut Schüller zum neuen Generalvikar ernennt. Zugleich betont er, dass Reformen nicht auf Kosten der zentralen Glaubensinhalte gehen dürfen. Sein "Kurs der Mitte" versucht, Tradition und Erneuerung in Einklang zu bringen.

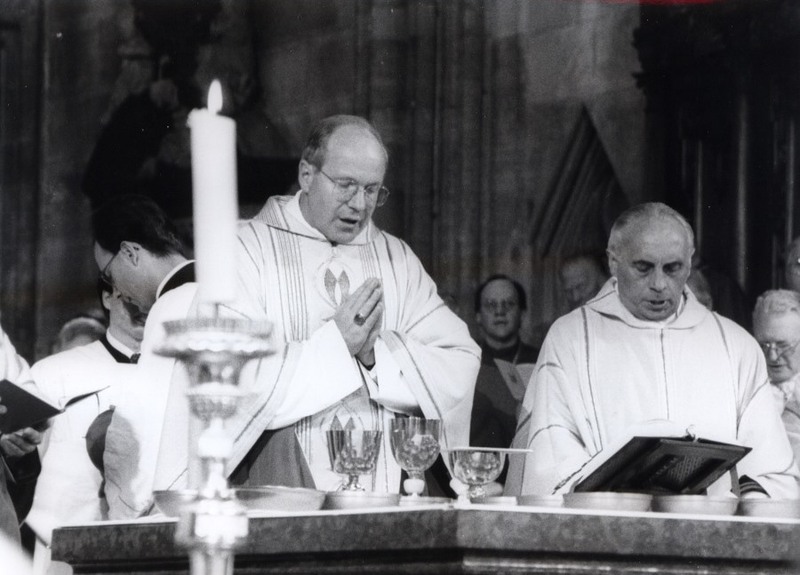

Am 1. Oktober 1995 wird Schönborn im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Wiener Stephansdom in sein Amt eingeführt, bei der der Dom bis auf den letzten Platz besetzt ist und eine Atmosphäre der gespannten Erwartung herrscht. In seiner Predigt ruft er zur Besinnung auf die "tiefen Quellen des Glaubens" auf und verzichtet auf die Darlegung großer Pläne oder schneller Lösungen. Er betont die Gegenwart Christi im Wort Gottes, in der Eucharistie und im Nächsten. Die Türen der Kirche müssen für alle, so Schönborn, die an Leib oder Seele leiden, offenbleiben.

Zu Ehren der Heiligen Therese von Lisieux, der „kleinen Heiligen“, deren Gedenktag an jenem Sonntag gefeiert wird, lässt er ein großes Porträt von ihr im Stephansdom anbringen. „Unter ihren Schutz stelle ich meinen Dienst als Bischof“, erklärt er, „möge sie uns helfen, die unendliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes sichtbar zu machen.“ Zum Zeichen dieser persönlichen geistlichen Verbindung brennt seither ständig eine Kerze mit dem Wappen des Erzbischofs rechts ihres Porträts.

Ein Blick in die Zukunft

Mit Schönborns Amtsantritt beginnt ein neuer Abschnitt für die Kirche in Österreich. Die Vorwürfe gegen Groër bleiben ungeklärt, aber eines ist klar: Die Krise hat etwas in Bewegung gesetzt. Plattformen wie "Wir sind Kirche" fordern tiefgreifende Reformen, während Schönborn versucht, zwischen den Fronten zu vermitteln. Er setzt auf Dialog, Transparenz und eine Neuausrichtung der Kirche. Zu seinem Sekretär ernennt er den Diözesanjugendseelsorger Josef Grünwidl.

Er ist ein Erzbischof zwischen Verantwortung, Menschlichkeit und Glauben. Am 6. November 1995 erhält Christoph Schönborn eine weitere Aufgabe: Der Papst ernennt ihn zum Ordinarius für die Katholiken des byzantinischen Ritus in Österreich. Als solcher beruft er Erzpriester Alexander Ostheim-Dzerowycz, den Pfarrer von St. Barbara, zum Protosyncellus (Generalvikar) für die Gläubigen des Ordinariats. Am 29. Dezember tritt er feierlich in der griechisch-katholischen Zentralpfarrkirche St. Barbara sein Amt an.

Flüchtlinge im Erzbischöflichen Palais untergebracht

Im selben Monat beweist der Erzbischof erneut sein Engagement für Mitmenschlichkeit. Er beteiligt sich an der Initiative "Mobiles Hilfsquartier" von Caritas und evangelischer Diakonie und leistet so humanitäre Hilfe für Flüchtlinge. Am 28. Dezember ziehen zehn Flüchtlinge in die Empfangsräume des Erzbischöflichen Palais in Wien ein. Diese Aktion bietet jenen eine Unterkunft, deren Asylverfahren noch läuft oder bereits abgelehnt wurde und die deshalb keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung haben.

Schönborn betont bereits vor Weihnachten die Dringlichkeit, Menschen auf der Flucht beizustehen. Er kritisiert scharf, dass Flüchtlinge bei Minusgraden in Weingärten ausharren müssen, und fordert Solidarität.